【“三大体系”建设】“魏玛三角”30年发展与变迁

1991年8月28—29日,在德国的提议下,法国、德国、波兰三国外长在德国小城魏玛举行了会议,共同签署了《法国、波兰和德国外长关于欧洲未来的共同声明》,“魏玛三角”机制由此起始。于德国而言,德国希望开启与中东欧国家新的对话方式,以消弭中东欧国家普遍存在的对德忧患,抚平中东欧国家的二战历史创伤,缓解中东欧国家的战争恐惧情绪;于法国而言,鉴于1963年《爱丽舍条约》促成的法德和解已经显现出在欧洲一体化层面的积极性,并彰显了法国在欧洲无可撼动的政治地位。为了继续在中东欧地区与德国保持同样的影响,或者至少与德国保持外交政策的地区平衡,法国积极响应这一合作框架;于波兰而言,外交与安全政策上的欧洲化与北约化取向成为国内普遍共识,参与这一合作框架将使其获得目标和工具的上双重保障,加大在布鲁塞尔和华盛顿的谈判筹码,凸显在欧洲的地区影响力和推进欧洲一体化的重要性。如此,一项由“德国率先提议、法国积极响应、波兰踊跃参与”的三边合作与对话落地实施。

“魏玛三角”30年发展历程

“魏玛三角”发展的30年,大致分为以下三个阶段。

(一)密集互动阶段(1991—2004年)

1990年的两德统一打破了之前德国对外政策的冷战割裂与主权束缚,德国终于可以在政治上“用一个声音说话”并有所作为,这为德国和法国在政治和文化上的同步相向创造了可能性。因此,两国在一定程度上摆脱了之前非对称关系,取得了接下来数十年未有的巨大发展。这种发展不仅仅对两国自身有利,同时对于欧洲一体化和欧盟自身的治理与外交也大有裨益。对于德法而言,欧盟治理的地理疆域也将视野触及到德国以东的“中东欧地区”。

与此同时,波兰作为中东欧第一大国,也在寻求同西欧国家沟通的契机。它渴望加入北约以寻求安全保护,希望加入欧盟以实现自身经济发展,但是此时的波兰在寻求与西欧国家沟通过程中需要外交筹码和规范性指导。这恰好与德法两国试图在中东欧地区建立外交合作的计划不谋而合,三方都希望建立一个崭新的、有包容性的而非结构化的沟通平台。

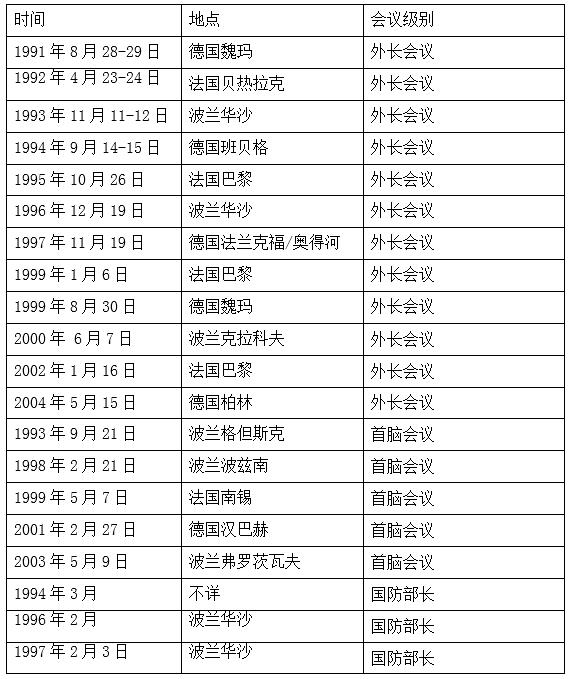

“魏玛三角”甫一启动,就体现出外交优先的目标指向,落实了三国外长定期会晤机制。在接下来的发展过程中,外交领域的沟通成为引领三方合作的风向标,也成为后续三方合作中最稳定的机制化磋商。三方在欧洲一体化、欧洲东部安全以及地区和平与发展等问题上深入交换意见,开创了在欧洲地区事务磋商中有非欧盟成员国,特别是前华沙条约成员国参与的先例。在此期间,法德为了实现欧盟东扩的既定目标,波兰为了实现“加约入盟”的政治愿景,三方有意识推进会晤级别升格和议题增设,由最初的三国外长会议提升至三国首脑会议,由外交领域逐渐拓展至安全防务、经济和文化等多个领域(详见表1)。其中不乏创新之举,比如2001年建立在国家三边合作大框架下的区域之间的三方合作(亦称“魏玛小三角”)——波兰的西里西亚省、法国北部加来海峡地区和德国北莱茵—威斯特法伦州之间的合作,成为“魏玛三角”成立以来三国之间地方合作的成功案例。即便如此,“魏玛三角”内部还是出现了第一次严重的分歧。2003年1月,波兰与另外两个北约新成员国以及五名老成员国共同发表了所谓的“八国之信”,他们无条件支持美国对伊拉克开战。这不但导致“魏玛三角”首次出现重大的外交分歧,在三方合作中出现了严重的裂痕,而且也第一次出现了美国眼中的“新欧洲”与“老欧洲”之分,对于欧美大西洋关系的结构和体系产生了深远的影响。

“魏玛三角”启动至今,三国外长已经会晤了25次,但是这其中的绝大部分都发生在1991—2004年间,首脑会晤也是最密集的一个时期,机制创新也是最活跃的一个时期。这足以说明,在“魏玛三角”成立的初期,三方对此合作框架的重视度、诚意和迫切性是比较高的,三方获益也都达到了预期。

表1. “魏玛三角”历次会晤情况汇总(1991—2004年)

来源:作者根据相关资料自制

(二)消极发展阶段(2004—2015年)

波兰加入“魏玛三角”的最大目的和动力是加入北约和欧盟。随着波兰在1999年正式成为北约成员国以及2004年加入欧盟后,该国对于“魏玛三角”平台的重视程度呈现下降态势。虽然三国的峰会依旧举行(详见表2),但是从2005年法律与公正党在波兰执政后,这个三边平台的关注重点发生了明显变化,即从政治、外交、安全等高阶性领域转入经济合作与人文交流等低阶性领域。2006年三国首脑峰会上,时任波兰总统卡钦斯基竟然以“身体不适”为由取消了峰会,更是让“魏玛三角”的未来充满了不确定性。

2006年,在“魏玛三角”成立15周年之际,三个成员国决定为“魏玛三角”注入新的活力,以期它在欧盟内部就当时的重要问题(能源、经济发展、社会模式等)提供合作和提案的关键作用。在这个时期,平台经过15年的发展,民间社会持续交流的频次在增加,人文交流的类型和人员范围在增多和扩大,从智库研究到地区间的合作,再到学生间的国际交流,这些新举措反而在一定程度上消除了三个国家公民间的偏见和误解。比如,民间和官方还组织了一些三方文化项目,如2006年为了促进欧洲和平与合作而设立的亚当·密茨凯维奇奖,迄今已成为三国合作的重要组成部分。

2011年,“魏玛三角”最后一次最高级别的三边首脑会谈结束后,这个平台陷入了沉寂,以至于2014年2月,很多欧洲媒体和智库宣称“魏玛三角”合作已经终结。直到2016年,受英国脱欧事件的影响,这个合作平台才有重新被激活的理由。

表2. “魏玛三角”历次会晤情况汇总(2004—2015年)

来源:作者根据相关资料自制

(三)沉寂观望阶段(2015年至今)

从2015年波兰的法律与公正党蝉联执政以来,波兰国内局势的变化对“魏玛三角”的影响在显著增强。波兰已经成为一个成熟的、有一定话语权的欧盟成员国,不管是在维谢格拉德集团还是在整个中东欧的政治影响力都不容小觑。而法律与公正党作为一个右翼政党,其政策保守倾向日趋明显。这与德法的政治政策几乎处于对立面。例如,在军事上,2016年法波之间围绕波兰武装部队取消采购卡拉卡尔直升机事件就发生了冲突。在社会话题上,波兰地方政府设立的所谓“无LGBT”区,在法国和德国进一步激起争议。法国外交部长克莱门特·博恩于2021年3月公开声称,他访问波兰南部“无 LGBT”地区之一的请求已被拒绝,这凸显了巴黎和华沙之间的关系进一步恶化。此外,在同德国的关系上也是矛盾不断,特别是集中反映在波兰某些政治精英的演讲中。例如,安杰伊·杜达总统在回应不利的批评时竟然宣称,“拒绝德国人选择波兰总统的想法”。不仅如此,在环境保护领域,由于波兰经济严重依赖燃煤发电站,所以其并未签署2019年12月的欧盟2050年脱碳目标,这也和德法所提出的减少碳排放的政策存在一定程度的对立。

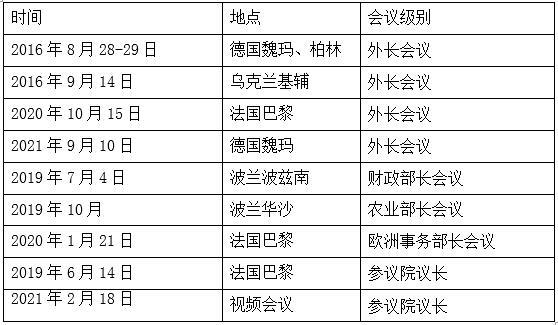

总而言之,这个合作平台自波兰2004年“入盟”以后,其历史使命似乎告一段落。从2015年以来的历次会晤频次和级别可以窥见(详见表3),三国似乎选择性忽视这一对话机制。由于成员国内部政治立场不同,尤其是波兰和“法德轴心”在许多领域无法达成共识,平台的发展也没有达到建立之初的效果。过去三十年的特点是官方政治交流分歧较多,民间关系却正常化开展。“魏玛三角”合作机制只有某个成员国在为了达成自身的某种利益时,才会重启这个合作机制。换言之,在新的合作模式中获利最大的成员国往往是最活跃的发起方和组织者。

表3. “魏玛三角”历次会晤情况汇总(2015年至今)

来源:作者根据相关资料自制

“魏玛三角”的主要内容

“魏玛三角”最初的目标——使波兰融入欧洲和大西洋合作框架——已经完全实现。作为冷战后新一轮的欧盟东扩实践,进一步验证了“法德轴心”的活力、动力与效力,进一步提高了波兰的地缘政治地位和影响力,特别是后者在欧洲安全上的重要性成为欧盟安全辩论话题以及共同外交与安全政策中绕不开的国家,而其入盟以来的经济潜力、能力乃至活力上更是为推进欧洲一体化提供了额外的动力,而三边关系的变化与调整,成为“魏玛三角”30年发展与变迁的缩影。

(一)欧洲一体化:扩大与深化的双重悖论

欧洲一体化之所以成为“问题”,源于欧盟及各成员国对于2004年欧盟东扩后的“数量”与“质量”的孰先孰后问题,即扩大与深化在欧洲一体化推进中的优先事项问题。在2005年法国南锡举行的“魏玛三角”领导人峰会上,三国将此看作“魏玛三角”亟需解决的重要问题。但是时至今日,在涉及欧盟东扩、加速西巴尔干国家入盟的问题上,三国仍存在很大的分歧。波兰一直是欧盟扩大政策的强烈支持者,但是法德对于欧盟东扩和西巴尔干国家入盟持保守态度。2014年,欧盟委员会时任主席容克明确表示,欧盟在其任期内不会接纳更多国家,其态度一定程度上代表了欧盟的态度。欧盟对于东扩的政策趋于谨慎,主要来自经济、政治和文化上的考量。经济上,欧盟在救助希腊等经济衰退的成员国时已经引起欧盟内部的不满和分歧,欧盟也因此陷入“金融疲惫”。西巴尔干国家的经济在欧盟现行的标准下显得疲软,前者的加入对于欧盟而言不得不说是一笔沉重的负担。政治上,西巴尔干国家虽然出现了“民选”合法的政权,但是其国内政策导致国家陷入经济衰退;国内侵犯或剥夺人权和公民权利的事件时有发生;有组织犯罪的持续存在,以及严重的社会腐败问题等,并不符合欧盟对于成员国的考核标准。在文化和意识形态领域,西巴尔干国家和西欧国家不一致的“价值观”成为它们被拒之门外的理由。在欧盟精英们看来,当前欧盟及其27个成员国的治理困境,已经预兆欧盟进一步扩大所引起的“难上加难”。

波兰支持东扩源于波兰在整个中东欧的地位和话语权。力推并帮助西巴尔干国家入盟可以加重自身在欧盟的砝码。在以德法为主导的欧盟中,波兰在重要议题上始终扮演着“二等公民”的角色,但如果加入更多支持者,后者的地位也会“水涨船高”。换句话说,西巴尔干国家的加入会让波兰有足以抗衡“法德轴心”的筹码。波兰只是想借助欧盟东扩扩大自身在欧盟的权力,以期和“法德轴心”产生均势,从而在“魏玛三角”中获得和他们平等的地位。

简而言之,法德在欧洲一体化上扮演了领导者的角色,他们的声音代表了欧盟的主流态度,这也是“旧欧盟”的态度。波兰等后加入的新欧盟国家则希望欧盟执行扩大政策,吸纳更多的中东欧国家,这是“新欧盟”的态度。“新旧”之争为欧盟埋下了“分裂”的隐患,这也在一定程度上阻碍了欧洲一体化进程的发展。

(二)欧洲东部安全:大国博弈的新场域

“魏玛三角”牵涉的另一重要领域就是欧洲东部的安全问题。白俄罗斯问题和乌克兰问题近年来一直是欧洲大陆的焦点问题,“魏玛三角”在这个领域的问题上也存在着不小的分歧。

2014年在乌克兰首次爆发内部冲突之后,波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基将法国和德国外长拖入调解任务,成功促成了乌克兰政府与反对派部队之间的休战。但这并没有结束纷争,只是暂缓了局势的进一步恶化。乌克兰东部危机之后,欧盟成员国仍然对向乌克兰提供致命的军事援助持矛盾态度。值得一提的是,波兰是1991年第一个正式承认乌克兰独立的国家。作为欧盟成员国,波兰也是乌克兰改革朝向欧洲道路的坚定倡导者。然而,法国却是影响乌克兰靠近欧盟的主要障碍。在白俄罗斯问题上,虽然“魏玛三角”针对白俄罗斯的民主政权问题共同发表了联合声明,声讨卢卡申科的政治行为,但是在具体措施上也不免有分歧。波兰与立陶宛、罗马尼亚一道,一直致力于为民主的白俄罗斯经济转型提供一揽子援助,包括提供免签证旅行、稳定基金、能源合作和投资贸易。伴随对卢卡申科政权的制裁,这对吸引白俄罗斯的政治力量十分有利。然而,尽管该倡议在欧盟逐渐受到关注,但尚未得到法国的明确支持。这主要是由于波兰和法国的基本立场不同,法国试图和俄罗斯建立一种新的关系。这与波兰在俄罗斯问题上一向审慎的态度正好相反,波兰由于历史原因,一直将俄罗斯视作最大的威胁,俄罗斯与其相邻的地缘政治因素更让波兰感到不安,波兰需要通过拉拢乌克兰和白俄罗斯创造一个相对安全的地缘政治环境,实现地缘政治的压力空间向“东”推进的既定目标,将乌克兰、白俄罗斯推到抗衡俄罗斯的“前沿地带”。2020年新成立的“卢布林三角”也是出于这样的政治目的,结合多方力量共同应对俄罗斯带来的威胁。

现今,乌克兰问题悬而未决、白俄罗斯政局动荡不安、南高加索全面爆发的军事冲突以及波白边境难民危机,将欧洲东部安全问题推向复杂化。2017年北约在纽波特、华沙和布鲁塞尔举行的首脑会议也证实了北约想加强在欧洲东翼的控制力。[1]以“法德轴心”为首的欧盟战略自主权正在接受考验,但这并不意味着欧盟可以在其东翼坐视美国(或其他任何利益方)为维护局势稳定而“袖手旁观”。

波兰与法国和德国不同,它更加重视与欧盟或者北约多边框架之外的美国进行双边防务合作,因为波兰坚信法德甚至欧盟都无法取代美国的地位,只有美国可以成为波兰抵御俄罗斯威胁的重要保证。当然,英国退欧之后,法国、德国和波兰之间在欧洲防务问题上也有共同的立场,即希望维持欧洲和平的同时,欧盟的安全和防务方面变得更强大、更有潜力。

(三)三边关系:不平衡的稳定三边

用“三角形”来描述“魏玛三角”之间的合作关系并不十分贴切。因为通常意义上的三边关系至少在理论上意味着所涉及的三个伙伴同等重要或某种程度的相互依存,以及任何双边行动都将对第三个成员产生影响。但是这些并没有在“魏玛三角”的三个成员国之间体现。“魏玛三角”中成员国的关系更多时候是以双边形式体现的,形成以德国为中心下的德法关系、德波关系和波法关系。

德法在1950年宣布成立欧洲煤钢共同体的“舒曼计划”下奠定了伙伴关系的基础。诚然,相互合作只是一种手段,法国的最根本目的不仅仅是在政治上控制德国,在经济上从德国获利,而是为实现欧洲一体化铺平道路。对于德国而言,与法国的密切联系可以加快自身重返欧洲的进程,德法合作与欧洲一体化紧密联系在一起。法国和德国在1963年签署《爱丽舍条约》标志两国达成了完全的和解,因此,该条约标志着德法之间开始了“世袭友好”的里程碑式进程。1963年以后是德法合作的新时期,尤其发展到今天,德法的双边关系已经不是单一形式的,而是多层级的关系,因为这种双边关系是建立在欧盟、国际货币基金组织等多边大框架下的双边关系。换言之,德法关系建立在由德法共同搭建的多边关系的基础上。实际上,由于欧盟内国家间的交流更为密切,利益趋同,所以法德在欧盟框架下的双边关系会比一般性的双边关系更为紧密。所以长远来看,德法关系会越来越紧密,即使在新冠肺炎疫情背景下,德法的利益也较为一致。

在三组双边关系中,最薄弱的环节一直是并将继续是波法关系。2020年2月,法国总统马克龙对华沙和克拉科夫进行了访问,目的是为了改善与波兰的关系,但在马克龙离开波兰后,在8月的“华沙战役一百周年纪念活动”中,按照以往惯例,法国在这场战役中的作用应该有所体现,法国高官也会出席并参加该庆祝活动,但是在庆祝活动中这些“惯例”并未如常进行。显然,马克龙2月的访问没有改变两国在欧盟议程上的主要分歧——从气候环境、安全防务与服务贸易自由化到跨大西洋关系、对俄罗斯以及美国的政策。同月,白俄罗斯危机在一定程度上将波法联系在一起。在白俄罗斯选举前夕,法国、德国和波兰的外交部发表了一项联合声明,呼吁白俄罗斯进行自由和公平的投票。但这次联合显得仓促又流于表面,随后几乎没有合作的迹象。8月中旬,马克龙与普京通电话时,他们讨论了白俄罗斯的局势,这进一步加深了华沙对巴黎想要靠近莫斯科的怀疑。尽管存在政治分歧,但两个欧盟伙伴之间的经济关系仍然强大而稳定。法国是波兰的第六大贸易伙伴,2020年两国的贸易额达194亿美元。根据波兰的数据显示,法国公司在波兰的外国投资者排名中位居第四,通过约1100家公司向该国投入了超过180亿欧元。在欧盟高度关注的领域中(气候、主权、欧元区),德法在立场上一致,波兰很难“逆流而上”。总之,波法的双边关系在两国利益取得一致之前很难有新的进展。英国脱欧之前,法律与公正党把英国看作是关键盟友,但之后,波兰迫切地想与欧盟西部的成员国加强联系以弥补英国脱欧的空缺。但事实上,对于华沙而言,与德国建立联系显然比与法国来得更容易。

波兰与德国(自1990年统一以来的德国)的双边关系一直被波兰视为外交工作中的重要事项。对波兰来说,德国是极为重要的邻国、北约盟友和欧盟经济伙伴。在经济上,两国的经贸往来从1991年的80亿欧元增加到2020年的1234亿欧元[2],2021年第一季度,波兰有史以来首次位居德国第三大进口来源地[3]。德国的人口、经济和政治影响力在欧盟的地位都是绝对领先的,在波兰入盟进程中,德国扮演了积极者的角色。如今的波兰已经是一个成熟且独立的欧盟成员国,从1989年至今三十余年的转型成果已经确立了该国在欧盟的实际影响力甚至部分话语领导权。波兰对德国的立场和价值也不会像2004年以前一样无条件地支持。

波德对话与合作的领域宽泛,但是双边关系也面临着挑战。在历史问题上,比如波兰在二战后赔款问题仍未被妥善地处理,在现实问题上,如在互惠基础上根据条约在德国永居的波兰人的权利是否能被保证,在外交政策领域,德国对俄罗斯的关系问题一直是波德关系中的敏感话题,德国不顾政治分歧,优先考虑经济利益,这是波兰不能接受的,比如德国同俄罗斯合作的“北溪二号”项目。德国大选后的“后默克尔时代”,波兰是否能在新政府中找到可靠的同盟,寻求新的发展还是一个未知数。但在可预见的未来,同是欧盟和北约的成员,两国的合作一定是大于分歧的。

总之,在“魏玛三角”中,“法德轴心”比较稳固,即使在某些问题上存在分歧,但是共同利益驱使下仍然将两国“捆绑”在一起。波兰作为三角中的边缘国家,由于自身的“大国情结”和同美国的“特殊关系”,加之转型之后经济的飞速发展,多种因素使得波兰始终想挑战“法德轴心”的权威。在面对与德法甚至欧盟立场不同的问题时,波兰仍会表现出强硬的姿态。

“魏玛三角”的影响

“魏玛三角”有利于实现欧洲一体化,增强欧洲凝聚力。“魏玛三角”在其创立之初通过让波兰顺利入盟,在一定程度上弥合了东西欧之间的分歧和隔阂。在今后,“魏玛三角”仍然可以发挥连接新旧欧洲的桥梁作用,或者说“魏玛三角”可以作为欧盟商讨欧洲安全防务以及同北约合作等敏感问题的“会议室”,这对增强整个欧洲的凝聚力十分有利。较大的欧盟成员国达成关键问题上的一致意见是欧盟维持稳定的重要因素。反过来,欧盟为了稳定一体化进程并增强其政治影响力,也需要更多的立足点和支撑点。《里斯本条约》大大增加了欧盟理事会作为指导和协调机构的合法性,在《里斯本条约》这样结构松散的合作框架下,像“魏玛三角”这样由几个成员国所组成的集团就是有力的支撑点。“魏玛三角”有可能成为可以对欧洲政坛起影响作用的团体,作为欧盟的三个关键国家和两个基本的欧洲双边主义:法德关系和德波关系。这种关系可以为欧洲一体化提供强有力的支撑。在一体化的当前阶段,伴随着新的分裂风险,“魏玛三角”可以加强旧的“西方”和年轻的“东方”欧盟成员国之间的内部凝聚力。它还可以汇集区域网络,并在每个“三角”成员已经所属的伙伴关系之间建立联系。比如以波兰为枢纽可以连接维谢格拉德集团(V4)和中东欧国家,以德国为中心可以联系比荷卢经济联盟的合作伙伴和波罗的海地区,以法国为圆心可以联系地中海国家。以这样的方式,就可以将整个欧洲大陆逐渐连接成为一个整体,减少欧洲大陆之间的差异性,增强共同价值感,加快欧洲一体化的进程。

“魏玛三角”有利于解决欧洲东部的安全问题。首先,除了增强凝聚力之外,“魏玛三角”还有助于欧盟充分关注东部邻国。“魏玛三角”在帮助欧盟平衡其东部和地中海邻里方面具有潜在作用,它很有可能在东部伙伴计划上达成稳定共识并减少东部和南部之间的竞争[4]。由于美国逐渐将防务中心放在印太地区,欧洲就需要肩负起对俄罗斯的防御任务(不管是采取合作还是竞争的模式),以此稳定整个欧洲的局势。其次,“魏玛三角”作为沟通欧洲东西部的协商平台,有助于信息交换,这可以提高欧盟决策的敏锐性和准确性,也可以为冲突的解决提供充分的情报信息。再有,欧盟在涉及东部的安全政策领域制定长期战略越来越困难(比如发展对俄战线的策略问题),“魏玛三角”可以帮助欧盟提高在特定领域的战略协调和指导能力。当然,指导并不意味着支配和控制,而是塑造方向,使欧盟从其他合作伙伴的参与中汲取合法性,这种合法性可以应用在解决欧洲东部的主权和安全问题。“魏玛三角”在乌克兰问题和白俄罗斯问题上的联合共同声明在一定程度上表明,如果有足够强烈的政治意愿,那么三角是可以有效地解决欧盟所面临的敏感问题的。

在“魏玛三角”的框架下,三国之间的对话为欧洲面临的全球性威胁和挑战带来了解决的希望。德国、法国和波兰必须解决一个问题,即“如何创造共同利益和协调彼此的矛盾对立”。一方面,“魏玛三角”能否最大程度地发挥其影响力,取决于三个成员国之间的立场协调。但是就目前三者的关系来看,的确存在一些问题。这三个国家在许多领域仍有较大分歧,这就导致三边平台在决策的过程中会有风险,比如三个成员国在决策过程中相互争论,或者他们将协议基于最小公分母进行制定。如果三国间的基本政治立场相去甚远,并且缺乏对倡议的共同理解,那么“魏玛三角”就不太可能为欧洲一体化、共同外交与安全政策提供动力和保障。另一方面,现在的三边关系存在结构性失衡,法国和波兰之间缺乏真正的战略伙伴关系,二者目前只可能在经济和金融领域有所合作,这导致“魏玛三角”在“一边”上非常薄弱,相较而言,波兰和德国建立的基于共同利益的双边伙伴关系就显得稳固一些。然而,这并不意味着德国、法国和波兰不应该试图在存在分歧的领域达成共识。

“魏玛三角”30年的发展和变迁再次证明,三个成员国如果在增进政治信任、加强政治对话、落实三边机制方面难以突破瓶颈,其工具性、应急性和倾向性的特征就不会得以根本性改观。

注释:

[1]H.P.Bartels,A.M.Kellner,U.Optenhogel,(2017)‘Strategic Autonomy and the Defence of Europe. On the Road to a European Army?’,pp.19–21.

[2]https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/Foreign-Trade/Tables/order-rank-germany-trading-partners.pdf?__blob=publicationFile.

[3]Germany and Poland: Bilateral relations, https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/poland/227880.

[4] Lang and Schwarzer,‘Consolidating the Weimar Triangle.

【本文系2020年陕西省社会科学基金项目“中东欧反建制主义对中国—中东欧国家合作的影响研究”(2020E015)阶段性研究成果】

(作者单位:西安外国语大学国际关系学院)